| 講演会講師として、加西市ファミリーサポートクラブで、セミナーをさせて頂きました。 表題に関心を持たれた方が多かったようで、お申込みも早く、参加人数も会場いっぱいになったようで、当日は、赤ちゃんを抱っこしてのご参加のかたもあり、たいへん熱気を帯びた場となりました。 「子どもの叱り方がわからない」「上手な叱り方を学びたい」と、若いお母さんのご参加が多かったので、 親の役、子の役を体験してもらうロールプレーイングをさせて頂きました。 実際、“あまり効果的でない叱り方”“効果的な叱り方”を体験していただくと、みなさん、戸惑ったり驚いたりしながらも、だんだん納得のいく表情に変わっていかれたのが印象的でした。 感想を抜粋させて頂きます。 ☆ とても勉強になりました。今日、子どもに対する叱り方をいろいろ体験することによって「ああ、こう したら伝わるのね」と思うようになりました。上手に子どもの成長につなげるように、叱り方を見直して いきます。 ☆ とてもためになる講習会でした。実際に親と子供の体験をすることにより、子どもへの接し方や、子ど もの親に対する気持ちがわかりました。子どもの立場に立ってこそわかtt気持ちを尊重して、子ども と向き合いたいと思いました。 ☆ 「叱る」ことを学べてありがたい場となりました。今日から早速試してみようと思うことばかりです。 子どもとの生活に取り入れて、活かしていきたいと思います。 ☆ 子どもへの接し方がわかりました。気持ちがとても参考になり、今日から実践したいと思います。 ロールプレーイング③④(効果的な叱り方)を心に置きながらやってみます。 ☆ 実際に役割体験をすることで、叱られる側の気持ちがよくわかりました。思っているより、強く言う 必要がないことを知ることができてよかったです。 ☆ 子どもの成長、叱り方でしたが、人間関係、老親などの関わり方なども考えたいです。 ☆ 今日、お話を聞けて、貴重な経験ができました。子どもだけでなく、日常生活に応用できることを感じま した。 担当講師:1級ホルダー 内田潮路 |

|

|

神戸/西宮/姫路/大阪でPTA講演会講師の実績が多々あり、PTA講演の講師としても現場から信頼があります。神戸/西宮/姫路/大阪で活動中。

- トップページ

- >

- 講演会講師の活動

成長を促す 上手な子どもの叱り方

カテゴリ : 講演会講師からのメッセージ

2018-11-28 08:56:33

講演会講師による「教育委員会 研修会」の感想をいただきました

カテゴリ : 講演会講師からのメッセージ

PTA講演会講師として「兵庫県内○○市教育委員会 人権研修会」の研修をさせていただきました。 受講された、幼稚園から中学校までの先生方の感想のまとめを紹介させていただきます。 先生方の素直な感想、深い納得感、明日へのエネルギーが伝わってきます!! こちらからどうぞ 講師 : 理事長 喜田菜穂子 |

|

2018-08-30 00:00:00

ファミリーサポートセンター研修「心に響く叱り方」

カテゴリ : 講演会講師からのメッセージ

講演会講師として篠山市ファミリーサポートセンター様から「子どもの叱り方」という内容でご依頼をいただき、7月13日にフォローアップ研修「心に響く叱り方」として実施させていただきました。 当日参加して下さったのは、現役の子育て世代の方はお一人で、あとは豊富な子育て経験をお持ちの協力会員の方々だったので、「他人の子どもをどう叱ればよいのか・・・」という視点を交えてお話させていただきました。 実際にはファミリーサポートの現場では、子どもと接する機会も時間も短く「安全に楽しく」が最優先されるので、「子どもを叱る」ということは稀なようですが、孫育て応援団の方が多数おられたので「子どもの叱り方」もお伝えしました。 そのうえで、「子どもが主体的に改善できるよう成長を支援すること」を目的とした効果的な叱り方の一つである「子どもの思いを聴く」ということを、「子どもを叱る」という場面だけではなく子どもとの関わりの中で大切なことの一つとしてもお伝えしました。 子どもとの何気ない会話も、「どんな思いでこの話をしているのかな?」「楽しかったんだなぁ・・・」「寂しかったんだな・・・」等々・・・その思いを丁寧に聴こうとする意識があると、子どもには「安心感・満足感・大切にされた感」が生まれ、自己肯定感が育まれや信頼感が生まれます。 限られた時間の中で第三者としてのこんな小さな関わりが、一時でも子どもの心の拠り所になったとしたらこんな嬉しいことはないですね。地域で子どもを育てる醍醐味ってこんなところにもあるのではないかと私は思っています。 ご参加くださった皆さま、暑い中どうもありがとうございました。 担当講師:1級ホルダー 山本 伸子 |

|

|

2018-07-13 03:00:00

講演会「心に響く!子どもの叱り方」

カテゴリ : 講演会講師からのメッセージ

| 講演会講師として、姫路市子ども支援課(子育て情報室)よりご依頼を受け、7月1日(日)に「姫路市すこやかセンター」にて乳幼児を子育て中の保護者対象に「心に響く!子どもの叱り方」のテーマで講演会を行いました。 日曜日なので、おかあさんだけでなく、ご夫婦、おとうさんだけの参加もありました。 参加者のお子さんたちはまだまだ小さく、「叱る」というより「しつけ」の時期でもあります。 言葉などが未熟な乳幼児との大切な関わり方「思いを受け取る」ことから、子どもとの信頼関係が築かれていきます。 その上で「子どもの叱り方」のポイントなどをお伝えしました。 アンケートから一部、感想を紹介させていただきます。 ・生きる上での基本的な行動のポイントを分かりやすく聞けてよかったです。 ・日々、悩んでいることの解決につながる内容で大変、勉強になった。 ・自分の普段の行動を考えさせられました。あっという間でもっと聞きたかった。 ・私たちの気持ちに寄り添ったお話の仕方で、色々なことがスッと入ってきました。 ・参加者の方たちと話し合えてよかった。 ・子どもだけでなく、夫や職場に通じる内容で、日頃の自分を振り返ると当てはまることが多く 勉強になりました。 担当講師:1級ホルダー 草刈博美 |

|

|

2018-07-01 09:43:15

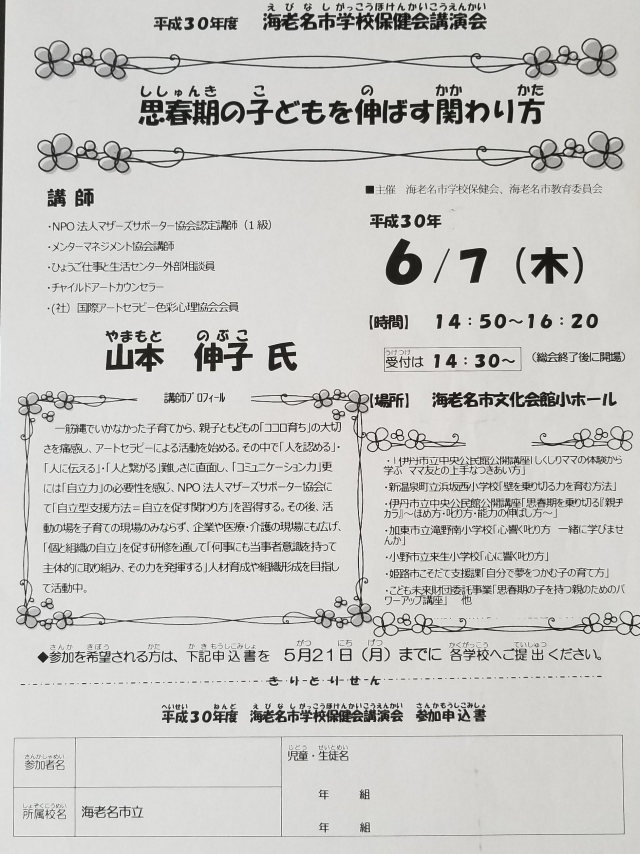

講演会「思春期の子供を伸ばす関わり方」

カテゴリ : 講演会講師からのメッセージ

神奈川県海老名市学校保健会講演会にて「思春期の子どもを伸ばす関わり方」と題してお話をさせていたさだきました。 当日は海老名市内学校医・学校歯科医・学校薬剤師・海老名市内小中学校校長・保健担当・養護教諭・PTA保護者などたくさんの方が参加して下さいました。 昨今の社会情勢の変化や教育観の変化など、子どもを取り巻く環境も昔とは大きく変わってきましたが、親が子どもの幸せを願う思いに変わりはなく、それ故の悩みや心配は尽きません。 そんな中、遠い昔の記憶をたどって私自身が思春期の頃に感じていたことや、親となって子どもたちに翻弄され続けた嵐のような思春期の話などを織り交ぜながら、子どもが社会に出てしっかりと自分の足で歩いていくために必要な「生きる力」=「自立力」の育み方についてお話をさせていただきました。 とはいえ思春期の子どもは、自分自身もそうだったように話をしてくれなかったり、こちらの話もうるさがって聞いてくれないことが多いですよね。 でも大切なのは、そこで私達大人がどれだけ真剣に関わり続けられるか・・・ 腹が立ったり情けなくなったり心配になったり・・・時には親としての自信がなくなったり・・・と色々ありますが、そんなこんなの積み重ねが「親子」を育ててくれるものだと私は思っています。 そのために必要な効果的な関わり方のポイントをお伝えして、こんなご感想をいただきました。 ・今は自分の子育てはもう終わってしまっているので、10年前にこのお話を聞きたかった ・子育てをしていてなかなかうまくいかなかったことの原因がわかりました ・自分自身を見つめ直す時間になり、明日からまた頑張ります ・お話が心に突き刺さり、子どもへの声かけを反省させられ涙が出ました ご参加くださったみなさま、どうもありがとうございました。 担当講師 : 1級ホルダー 山本 伸子 |

|

|

2018-06-07 00:00:00